《찰리와 초콜릿 공장》이라는 영화가 나온 지 20년이 다 되었다. 팀 버튼 감독이 만든 기괴한 세계에 특이한 웡카를 만나면서 버릇없는 아이들을 차례차례 골려주는 영화가 나온 지 20년이 다 되어가는데 그 영화를 한 번 본 사람은 잊지 못하고 기억하고 있다. 한국은 그 영화를 안 본 사람을 볼 수 있는데 미국은 아마 없지 않을까 싶을 정도로 많은 사람들에게 강하게 각인된 영화가 아닐까 싶다. 그래서 20년 동안 다시 만들지 않고 같은 원작 소설로 프리퀄을 만들기로 결심하지 않았을까 싶다.

영화를 만든다는 소식을 듣고, 캐스팅을 듣고, 예고편을 보고 설렜다. 막연하게 꿈꿨던 그런 광경을 내 앞에 뿌려줄거라고 기대했다. 다른 사람도 아닌 티모시 샬라메가 한다 생각하니 실패할 수 없는 영화라 생각했다. 실제로 영화가 개봉한 이후 영화관은 힘들다고 시름시름 앓고 있었던 게 언제였냐는 듯이, OTT로 영화를 보면 된다고 모든 사람들이 이야기했던 게 언제였냐는 듯이 모두 영화관으로 달려갔다. 두 번 봤다는 사람이 있을 정도로, 온 가족이 즐겁게 봤다고 할 정도로 평이 좋은 영화였다.

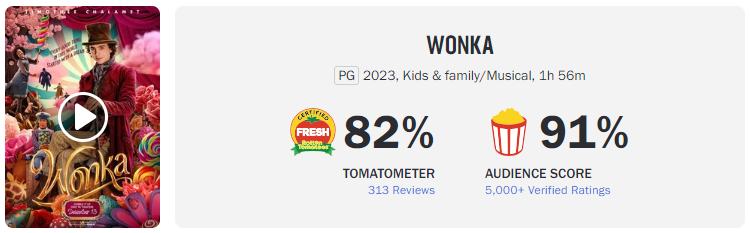

그래서 너무나도 기대했다. 로튼 토마토의 관객 점수가 내 점수일거라 생각하고 갔다. 그리고 그 부푼 기대를 안고 들어간 영화관에서 나는 영화를 너무나도 재밌게 보고 나왔다.

하지만 영화관에서 나오는 그 순간, 영화의 노래를 흥얼흥얼하면서 걸어 나오는 길에 영화에서 나에게 걸었던 마법은 순식간에 사라져 버렸다.

다시 듣고 싶은 노래가 없었다.

다시 듣고 싶은 대사가 없었다.

다시 마주하고 싶은 얼굴이 없었다.

먹어보고 싶다고 상상하는 초콜릿이 없었다.

조금 더 아름다웠기를 바랐던 것 같다. 웡카의 세계관이 조금 더 다채롭기를 바랬던 것 같다. 하나의 기승전결이 되어야하는 스토리가 이것 말고 조금 더 있기를 바랬던 것 같다. 단순한 권선징악 영화여야 할 필요는 없었을 것 같다. 웡카가 완성되어 가는 이야기였으면 어땠을까 싶다. 완성된 웡카가 초콜릿을 세상에 보여주는 모습이어야 했을까. 웡카가 당연하다 말하는 그 초콜렛을 보여주면 안 되는 거였을까.

왜 가족영화여야 했을까. 왜 《패딩턴(Paddington)》이라는 훌륭한 영화를 만든 감독이 이거밖에 못했을까 싶다. 왜 《위대한 쇼맨(The Greatest Showman)》과 《부다페스트호텔(The Grand Budapest Hotel)》 사이에서 벗어나지 못했을까. 조금 더 《신비한 동물 사전(Fantastic Beasts and Where to Find Them)》 같았더라면 좋지 않았을까... 하는 생각이 든다.

아름다운 영화였다. 하지만 나는 무언가 더 있기를 기대했다. 가슴에 담아 올 대사라도 하나 있기를 바랐다. 순수한 마음이 마침내 인정받는 이야기는 패딩턴까지 했어야 했다고 생각한다.

티모시 샬라메도 가족 영화/뮤지컬을 찍는다는 걸 인지했다면 조금 더 가족 영화에 적합한 주인공을 보여줬으면 좋았을 것 같다. 벤 위쇼가 패딩턴으로 보여준 그런 모습처럼 말이다. 안타깝게도 그는 아직 가족 영화라는 장르가 어색해 보였다.

(우린 듄에서 또 만나요!)

개인적으로 나는 초콜릿을 좋아하지 않는다. 이 영화를 보고 나서도 그 마음은 변하지 않았다. 이게 어쩌면 이 영화에게 줄 수 있는 가장 솔직한 평가 같다.

2024.02.18 22:18

'슈르의 영화 라이프' 카테고리의 다른 글

| 신입사원에게 추천하는 영화, 《버로우(Burrow)》 (0) | 2024.06.24 |

|---|---|

| 내가 돌아갈 곳에 대하여, 《노량》 (0) | 2024.01.16 |

| 포식자는 상황에 의해 정의된다,《프레이 (Prey)》 (1) | 2024.01.15 |

| 우리는 삶의 의미를 위해 싸운다,《한산: 용의 출현》 (0) | 2024.01.14 |

| 살인이 죄가 되지 않는 날에는 약자가 죽는다, 《퍼지 (The Purge)》 (1) | 2024.01.13 |